公開日:2025/07/04

【人材育成】ベトナム人社員の主体性を引き出すための育成アプローチ ~指示待ちから自律型人材へ~

はじめに

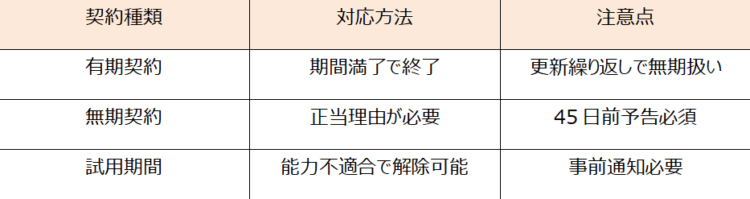

経済成長を続けるベトナムにおいて、企業の持続的な成長を支える上で欠かせないのが「人財」の育成です。特に、指示されたことだけを行う「指示待ち」の状態から、自ら考え、行動する「自律型人材」へと社員を成長させることは、組織全体の活性化と生産性向上に直結します。 しかし、文化的な背景や教育システムの違いから、ベトナム人社員の主体性を引き出す育成には、日本とは異なる工夫が求められることも少なくありません。また、ベトナムの労働契約の特性上、日本で行われるような形式的なジョブローテーションが難しいといった実情もございます。

本コラムでは、弊社がこれまで培ってきたベトナムでの人財に関する知見を基に、ベトナム人社員の主体性を引き出すための具体的な育成アプローチについて、解説してまいります。第4回コラムでご紹介した「カルチャーフィット採用」の重要性と並び、入社後の定着と活躍を促すための重要なテーマです。

1. 目標設定の共有とエンパワーメント:

社員が「指示待ち」になる大きな要因の一つは、自身の業務が組織全体の目標にどう繋がるのかが見えにくい点にあります。自律型人材を育成するためには、まずチームや個人の目標を明確に共有し、その達成に向けて社員に裁量権を与える「エンパワーメント」が不可欠です。

1.1 目標の明確化と共創

● OKR(Objectives and Key Results)の活用

OKRなどの目標管理フレームワークは、目標設定のプロセスに社員を巻き込み、主体性を引き出す有効な手段です。上司から一方的に「今期の売上目標はX%アップです」と伝えるのではなく、「X%アップを達成するために、どのような戦略が考えられますか?」「あなたの役割で貢献できることは何だと思いますか?」といった問いかけを通じて、社員自身に目標達成への道筋を考えさせることが重要です。これにより、社員は目標を「自分ごと」として捉え、目標達成へのコミットメントを高めます。

● ビジョンと目標の紐づけ

単なる数値目標だけでなく、企業のビジョンや部門の戦略と個人の目標を明確に紐づけることで、社員は自身の業務が組織全体にどのような影響を与えるのかを理解し、より高いモチベーションを持って業務に取り組むことができます。これは、第4回コラムでご紹介した「企業の文化と価値観の明確化」と深く関連します。会社が目指す方向性や共有する価値観を理解している社員は、自らの判断で最適な行動を選択しやすくなります。

1.2 適切なリソースの提供と権限委譲

● リソースの透明化と提供

目標達成に必要なリソース(時間、予算、情報、権限など)を適切に提供することは、社員が責任を持って業務に取り組む上で不可欠です。例えば、新しいプロジェクトを任せる際には、必要な情報の共有はもちろん、意思決定にある程度の裁量を与えることで、社員は当事者意識を持って業務を推進するようになります。

● 段階的な権限委譲

社員の経験やスキルレベルに合わせて、段階的に権限を委譲していくことが効果的です。まずは小さなタスクの意思決定から任せ、成功体験を積ませることで、自信と責任感を育み、将来的により大きな裁量を任せられる人材へと成長を促します。

2. 挑戦と失敗を許容する文化づくり:

新しいことに挑戦する際に失敗を恐れる文化では、社員は主体的な行動を躊躇してしまいます。特に、失敗を過度に恐れる傾向がある場合、 ベトナム人社員の主体性を引き出すためには、失敗を責めるのではなく、そこから学びを得る文化を醸成することが不可欠です。

2.1 心理的安全性の確保

・オープンな対話の奨励:上司は、失敗を責めるのではなく、原因を分析し、改善策を共に考える姿勢が求められます。例えば、新しい施策がうまくいかなかった場合でも、「なぜうまくいかなかったのか、一緒に考えてみよう」「次からはどうすれば改善できるか」といった前向きな対話を心がけましょう。これにより、社員は安心して意見を表明し、積極的に挑戦できるようになります。

・挑戦を評価する仕組み:結果だけでなく、挑戦そのものや、その過程での学びを評価する仕組みを取り入れることも重要です。たとえ目標が未達であっても、新しいアプローチを試みたことや、そこから得られた知見を評価することで、社員は失敗を恐れずに次の挑戦へと向かうことができます。これは、第4回コラムで言及した「挑戦と成長」という価値観を組織に根付かせることにも繋がります。

2.2 失敗からの学習機会の創出

・ケーススタディの定期開催:「ケーススタディ」などを定期的に開催し、組織全体で事例を共有し、そこから学ぶ文化を根付かせることも有効です。他者の事例から学ぶことで、同様の過ちを防ぎ、組織全体の知識レベルを高めることができます。成功体験だけでなく、失敗体験も共有することで、より実践的な学びが得られます。

・ふりかえり」の習慣化:プロジェクト終了後や一定期間ごとに、チームで「ふりかえり(KPT:Keep/Problem/Tryなど)」を行う習慣をつけましょう。何が良かったのか(Keep)、何が課題だったのか(Problem)、次に何を試すのか(Try)を議論することで、失敗から学び、次へと活かすサイクルを回すことができます。

3. 多様な学習機会の提供:

主体性を育むためには、社員が自らの興味や課題に合わせて主体的に学びを深められるよう、多様な学習機会を提供することが重要です。

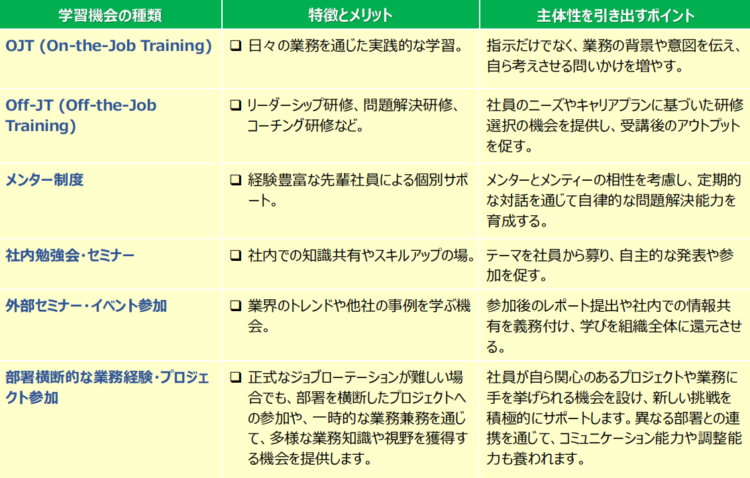

3.1 学習機会の例

以下に、効果的な学習機会の例とポイントを示します。

3.2 自主的な学習を促す環境づくり

❖ 学習時間の確報

業務時間内での学習時間を設けたり、推奨したりすることで、社員は学習の機会を得やすくなります。

❖ 情報へのアクセス促進

社内のナレッジベースや共有ドライブを整備し、社員が必要な情報に容易にアクセスできる環境を整えましょう。これにより、自ら課題を解決するための情報収集能力が養われます。

❖ 学習目標の設定とサポート

社員が自身の学習目標を設定し、それを達成するためのサポート(書籍購入費補助、資格取得支援など)を行うことも有効です。個人目標と連動させることで、学習へのモチベーションをさらに高めることができます。

4. 定期的なフィードバックと承認:成長を可視化し、モチベーションを高める

定期的なフィードバックと承認は、社員のモチベーション維持と成長を促す上で不可欠です。特にベトナムでは、自身の成長を実感できることが、仕事へのエンゲージメントを高める要因の一つとなります。

4.1 建設的なフィードバック

❖1on1ミーティングの実施

定期的な1on1ミーティングなどを通じて、具体的な行動や成果に対して建設的なフィードバックを行いましょう。良かった点は具体的に褒め、改善点は具体的に伝えることが重要です。

❖ フィードバックのSTARフレームワーク活用

第4回コラムの行動面接で触れたSTARフレームワーク(Situation, Task, Action, Result)は、フィードバックにも応用できます。例えば、「あのプロジェクトでの〇〇さんの行動(Action)は、あの困難な状況(Situation)において、課題解決(Task)に大きく貢献し、素晴らしい結果(Result)につながった」のように具体的に伝えることで、社員は自身の行動と結果の因果関係を理解しやすくなります。

❖ 改善点に対する具体的な助言

改善点を伝える際には、「もっとこうしなさい」と指示するだけでなく、「〇〇という点については、次回は△△のように試してみてはどうだろうか」など、 具体的な改善策やヒントを提示することで、社員は次の行動に移しやすくなります。

4.2 承認とモチベーション向上

❖ プロセスと努力の評価

成果だけでなく、目標達成に向けたプロセスや努力も評価することで、社員のモチベーションを高めることができます。例えば、目標は達成できなかったとしても、その過程での新しい挑戦や工夫を評価することで、次への意欲を引き出すことができます。

❖ 多様な承認の形

口頭での感謝や賞賛だけでなく、社内報での紹介、MVP制度の導入、昇給・昇格など、多様な形で社員の貢献を承認しましょう。特にベトナムでは、公の場での承認がモチベーションに繋がることも多いです。社員の努力や成長が「見える化」されることで、さらなる主体的な行動へと繋がります。

5. 管理職自身のリーダーシップスタイルの変革:

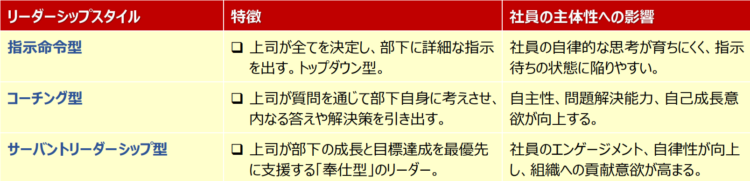

社員の主体性を引き出すためには、管理職自身のリーダーシップスタイルの変革も非常に重要です。指示命令型から、コーチング型、サーバントリーダーシップ型へとシフトすることで、社員の自主性や創造性を最大限に引き出すことができます。

5.1 リーダーシップスタイルの比較

5.2 管理職育成のポイント

・コーチングスキルの習得

管理職向けのコーチング研修やリーダーシップ研修を定期的に実施し、部下の主体性を引き出すためのスキルを習得させることは極めて有効です。社員に安易に答えを与えるのではなく、適切な問いかけを通じて自ら考え、行動するよう促すコーチング型のコミュニケーションは、主体性育成の鍵となります。

・権限委譲の訓練

管理職自身が適切な権限委譲の方法を学び、実践する機会を提供しましょう。小さな権限から委譲し、その結果を振り返ることで、効果的な権限委譲のスキルを習得させるとともに、部下への信頼を示すことができます。

・ロールモデルとしての行動

管理職自身が主体的に行動し、挑戦する姿勢を示すことが、部下にとって最も説得力のある教育となります。自らが変化の担い手となることで、 組織全体の文化変革を推進できます。

まとめ

ベトナム人社員の主体性を引き出す育成は、一朝一夕に達成できるものではありません。しかし、本コラムでご紹介した「目標の共有とエンパワ ーメント」「挑戦と失敗を許容する文化づくり」「多様な学習機会の提供」「定期的なフィードバックと承認」「管理職のリーダーシップスタイルの変革」を継続的に、そして粘り強く実行していくことで、社員は「指示待ち」から「自律型人材」へと確実に成長していきます。

貴社のベトナム事業のさらなる発展のためにも、本コラムが、社員一人ひとりの潜在能力を引き出し、企業の持続的な成長を支えるための具体的な育成施策のヒントとなれば幸いです。